CHAPITRE 2 – Noms et Lieux

SECTION 2.1 Noms et Étendard

nNous commençons ce document avec une courte historique des patronymes de France ainsi que l’origine du patronyme et la description de l’étendard de la famille Cormier. L’origine des patronymes et étendards des familles d’intérêts seront décrit au fur et à mesure qu’il apparaitrons dans les documents connexs. Plusieurs sections adresse les lieux et l’histoire du nom Acadie ainsi que les noms anciens et nouveaux des localités de l’Acadie et de ses environs.

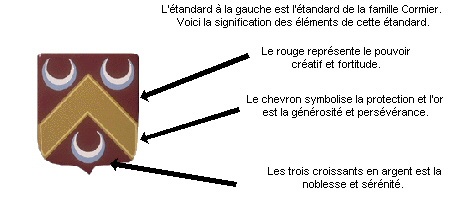

Section 2.2 L’Étendard Cormier

Explication des éléments sur l’étandard des Cormier

L’étendard de la famille Cormier est composé du fond Rouge qui représente le pouvoir créatif et la fortitude.

Le chevron symbolise la protection et la couleur Or la générosité et la persévérance.

Les trois croissants en argent représente la noblesse et la sérénité.

SECTION 2.3 Les Noms

Il est difficile de parler généalogie sans adresser l’origine des noms de familles ainsi que de leurs orthographes variés. Un autre point d’intérêt sont les étendards des différentes familles et la signification des éléments qui les composes. Comme plusieurs des patronymes sont d’origine française, il me semble approprier de commencer avec un court historique des noms de familles de France.

Section 2.4 Historique des noms de familles de France

Avant le XVe siècle, le nom de famille, ou patronyme, n’existait pas en France. Seul le prénom reçu au baptême était alors usitée pour designer chaque individu. Ce prénom variait avec les générations, le fils ne portant pas nécessairement celui de son père. L’accroissement de la population amena peu à peu l’usage des surnoms et des sobriquets afin de pouvoir distinguer les familles. Les surnoms sont souvent formé par l’addition de préfix ou de suffixe a un nom, lieu, métier, caractéristique physique ou autres de l’individu ou de la famille en question.

Les prénoms donnés au baptême étaient de caractère religieux, généralement celui d’un apôtre ou d’un saint. Plusieurs d’entre eux ont été conservés et sont, avec l’usage, devenus des patronymes, tell Arnaud, Benoît, Bernard, Bertret, Clément, Henry, Marin, Martin, Renaud, Robert, Roger, Rolet, Richard, Sylvestre, Raymond, etc. Sous le règne de Henry IV, Gauthier était un quelconque individu. On disait couramment ” un Gauthier “, pour un homme du peuple.

En 1539 tous les noms de famille ont été officialisés suite à l’ordonnance de Villers-Cotterets ayant rendu la tenue des registres paroissiaux obligatoire en France. Les autres pays n’ont pas tardé à suivre. Cela n’a pas empêché les noms de continuer de changer d’orthographe au gré des déclarants, des curés ou plus tard des secrétaires de mairie. Tantôt on remplace un i par un y, on ajoute ou on enlève un accent ou un s ; ou encore, en Roussillon, on francise les noms catalans : Xatart devient Chatard, Teixidor devient Tixador puis Tichadou, ce qui fait que, dans de nombreux villages, des gens appartenant à la même famille (c’est prouvé généalogiquement) portent des noms différents. Pour de plus amples informations sur l’origine et la composition des noms consulté le Dictionnaire des nom de famille de France au http://www.jtosti.com/indexnoms.htm.

SECTION 2.5 Origine du nom Cormier

- Autres orthographes connues :

- Cormier, Cormiére, Cormiere, Cormie, Cormey, De Cormie, De Cormey, De Cormier.101

- Choix de surnoms ayant survécus jusqu’à la fin du 19e siècle :

- Les Cormier-dit-Rossignol, Cormier-dit-Thibert, Cormier-dit-Palette, Cormier-dit-Perrot.

- Cormier :

- Le Cormier est de la famille du sorbier que l’on ne rencontre pas dans les noms de famille. Le diminutif est Cormeua. La plantatio n est absente de notre patrimoine mais il y a chez nous quelques Descormiers. Notons que à l’instar des Landry, des Robichaud, des Leblanc, et des melançon, Les Cormier sont venus s’établir en Nouvelle-France en passant par l’Acadie. 102

- Cormerais :

- Désigne celui qui est originaire de la Cormerais ou les Cormerais, nom de nombreux hameaux bretons.

- Signification :

- lieu où pousse le sorbier (appelé parfois cormier). Variante : Cormeray.103

- Du catalogue des essences forestières du Canada

- Dénomination française – Cormier (Masquibina)

- Dénomination botanique – Pyrus americana

- Du dictionnaire Larousse :

- Corme : nom féminin, (mot gaulois) Fruit du cormier Cormier : nom masculin, Sorbier domestique, arbre de 5 à 10 m de haut, dont le bois, très dur, est utilisé pour fabriquer des manches d’outils.

- De la liste des patronymes par Charles Montandon et Edipresse / Le Matin et Sites romands 1986-2000 Cormier :

- Nom populaire du sorbier domestique, du celtique corma, corme ou sorbe, fruit de cet arbre. Le sorbier (latin et provençal sorba) a laissé le patronyme Sorbière. Le nom romand du sorbier des oiseleurs, timier, explique le nom de famille Timey. (14.11.93).

- Corne :

- Du latin corna, cornu, corne d’animal, pointe rocheuse ou terrain pointu s’enfonçant comme un coin. Autres dérivés: Cornaz, Cornachon, Cornu, Cornut, Cornuz, Cornet, Cornez, Cornier, Corgnier, Cornabé, Corneloup. Les familles Cormier et Comon doivent leur nom au cormier ou sorbier (celtique corma, corme). (30.7.95)104

Pris d’une recherche faite par les généalogistes Blandine Leblanc et Diane Martinet du Centre de généalogie Madeleine Inc. situé au Musée de la Mer des Îles-de-la-Madeleine (6 août, 1988).

- Cormier :

- arbre qui porte des cormes et donc le bois sert à fabriquer des fuseaux pour les rouets, et des outils de menuisiers.

- Cormier :

- Seigneurie de Bretagne, érigée en 1480 pour de Chambray.

SECTION 2.6 La géographie des lieux

Section 2.6.1 L’origine du mot « Acadie »

Nous attribuons le nom Acadia ou Arcadia à l’explorateur italien Giovanni da Verrazzano.201 (1485-1528) qui explora le littoral nord-américain au début du seizième siècle. Deux sources possibles expliquent le choix de ce nom. Certains prétendent que le nom vient des Amérindiens que Verrazzano rencontra lors de son voyage et qui répétaient souvent le mot Quoddy ou Cadie pour désigner le lieu qui les entourait. Une autre hypothèse veut que la beauté de l’endroit porta l’explorateur à se croire en Arcadie de l’ancienne Grèce, genre de paradis terrestre de l’Antiquité

A l’époque de Verrazzano, l’Acadie comprenait tout le territoire depuis le New Jersey actuel jusqu’en Nouvelle-Écosse. En 1548, une carte géographique de Giacomo Gastaldi la situait près du Cap Cod au Massachusetts. Un peu plus tard, un autre cartographe italien, Bolognino Zalttieri, décrivait la Nouvelle-Écosse actuelle comme l’Acadie et ce soixante-dix ans avant que les Français désignent l’endroit ainsi. C’est en 1575 que l’historien français, André Thevet, changea le nom de nouveau à Arcadia.202

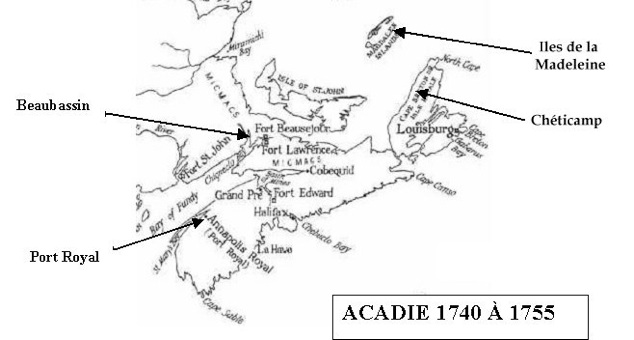

SECTION 2.6.2 l’Acadie vers 1740

Fig. Carte de l’Acadie 1740 à 1755

Cette carte indique les emplacements principaux mentionnés dans ces documents.

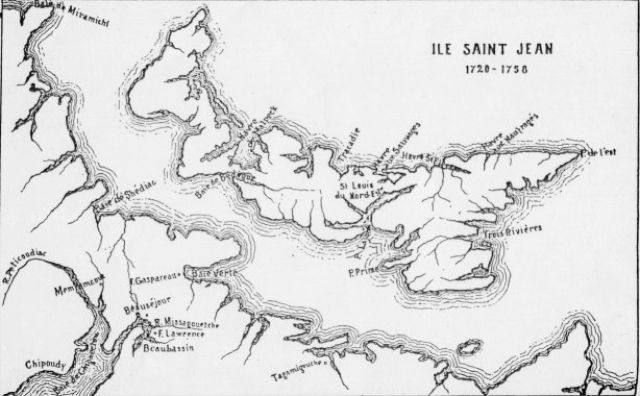

SECTION 2.7 L’Île St-Jean (1720 – 1758)

Carte de l’Île St-Jean indiquant les emplacement des années 1720.

Section 2.7.1 Colonisation de l’Île St-Jean

Après 1713, la France entreprit de raffermir sa présence dans toute l’Acadie. Outre la construction de Louisbourg, elle était résolue d’organiser une colonie sur l’île Saint-Jean qui deviendra en 1799 l’île du Prince-Édouard. Les débuts du peuplement sont lents et en 1728, on n’y dénombrait que 297 résidents permanents. Au cours des années 1740-1750, des centaines d’Acadiens fuyant la Nouvelle-Écosse s’exilèrent sur l’île et la colonie compta plus de 4 000 habitants en 1755.

Les autorités françaises encouragèrent activement les Acadiens vivant sous le pouvoir britannique depuis 1713 en Acadie, ancienne colonie française, à émigrer à l’Île-Saint-Jean. Il incombait au comte de Saint-Pierre, entrepreneur de Normandie et fondateur de la Compagnie de l’Île-Saint-Jean, d’amener les colons à s’installer dans l’île. Le comte trouva cette mission plutôt difficile, car beaucoup d’Acadiens, craignant que la Compagnie de l’île de Saint-Jean exerce son droit et exige un loyer, hésitaient à déménager à l’Île-Saint-Jean.

Le principal village de l’ile était Port-LaJoye, où se tenaient les autorités administratives et militaires, au sud de la baie où se trouve la capitale actuelle de Charlottetown.

Section 2.7.2 Port-la-Joye – les débuts (1720-1758)

Port-la-Joye était l’un des huits premiers établissements acadiens visés par le recensement de 1735. Les sept autres étaient : Havre-Saint-Pierre (l’actuel St. Peter’s), Havre-aux-Sauvages (l’actuel Savage Harbour), Trois-Rivières (l’actuel Brudenell Point), Rivière-du-Nord-Est (l’actuel Hillsborough River), Tracadie, Malpeque et Pointe-de-l’Est (l’actuel East Point). Selon le recensement de 1735, on comptait à l’Île-Saint-Jean 162 Acadiens (soit 32 p. 100 de la population) parmi les 432 colons.

Section 2.7.3 Premières familles acadiennes

Les premiers Acadiens à s’installer à l’Île-Saint-Jean arrivèrent à Port-la-Joye en 1720. Il s’agissait de la famille de Michel Haché Gallant et d’Anne Cormier, les ancêtres des Haché et des Gallant d’aujourd’hui en Amérique du Nord, et de Pierre et Joseph Martin.

Tout porte à croire que Michel Haché Gallant était tenu en haute estime. À son arrivée à Port-la-Joye, il fut immédiatement nommé directeur du port. Dans une lettre qu’il rédigea en 1737, Louis Du Pont Duchambon – nommé plus tard commandant de la forteresse de Louisbourg à l’île Royale (aujourd’hui le Cap-Breton) -, souligna le bon renom de Michel Haché Gallant en ces termes :

[Traduction] Par respect pour les résidents, je ferai tout mon possible pour apporter autant de gens que je peux, car les résidents actuels de Port-la-Joye ne sont pas dignes de mention à l’exception de la famille Galans [sic] qui occupe quatre maisons. Il n’y a presque plus personne. Les gens ont quitté ou quittent, car ils meurent de ne pas avoir assez à manger. Je ne peux comprendre pourquoi nous avons choisi cet endroit comme le principal établissement puisqu’il s’agit de la partie de l’île où la terre et la mer sont improductives. Si c’était un bon endroit, nous pourrions avoir beaucoup de gens pour défricher la terre. Mais sans une telle aide, nous ne pouvons rien faire.

En 1824, six familles acadiennes vivaient à Port-la-Joye, toutes apparentées aux premiers colons Gallant et Martin. Cependant, malgré l’importance stratégique de l’établissement et de sa distinction comme centre administratif de l’Île-Saint-Jean, la majorité des colons acadiens construisirent leur maison ailleurs.

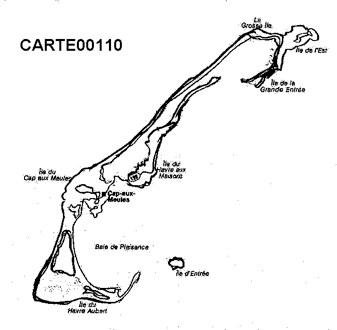

Section 2.8 Les Îles-de-la-Madeleine

Section 2.8.1 La carte géographique des Îles-de-la-Madeleine

Circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine

Distante d’un peu plus de 200 km de la côte gaspésienne et correspondant à l’archipel du même nom, la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine, couvre 202 km2 et comprend huit municipalités. La plus peuplée est Fatima et la plus industrielle, Cap-aux-Meules. Les principales activités économiques sont concentrées dans l’industrie de la pêche, dans l’exploitation d’une mine de sel, ainsi que dans les activités reliées au tourisme. Jusqu’en 1895, les Îles-de-la-Madeleine étaient incluses dans le district électoral de Gaspé. Depuis lors, la circonscription est restée séparée de la terre ferme. 901

Section 2.8.2 Histoire des Îles

Selon Noël FALAISE dans son article “Les Îles-de-la-Madeleine sous le régime français” paru dans la “Revue d’histoire de l’Amérique française”, Volume 4, numéro 1, juin 1950 indique que peut de chose sont connue sur l’archipel des Îles avant la venue de Jacques Cartier qui en a fait une description qui nous est parvenue comme suit:

Nous la trouvâmes (l’île Brion) plaine de beaulx arbres, prairies, champs de blé sauvaige, et de poys en fleurs, aussi espès et aussi beaulx, que je vis oncques en Bretaigne, queulx sembloict y avoir esté semé par laboureux.

Icelles isles estaient aussi plaines de ouaiseaux que vng pré de herbe, qui heirent au dedans d’icelles isles; dont la plus grande estoit plaine de margaulx, qui sont blancs, et plus-grans que ouays. Et en l’autre y en avoit paroillement, en vne partie quantité d’elle, et en l’autre, plaine de godez. Et au bas y avoit paroillement desdits godez, et des grans apponatz, qui sont paroilz de ceulx de l’isle, dont est cy devant faict mencion… Nous nommâmes icelles isles, isles de Margaulx. A cinq lieues desdites isles estoit l’autre isle, à ouaist d’elles, qui a environ deux lieues de long et autant de leise… Ceste dite IUe est la meilleure terre que nous ayons veu, car vng arpant d’icelle terre vault mielx que toute la Terre Neufve. Nous la trouvâmes plaine de beaulx arbres, prairies, champs de blé sauvaige et de poys en fleurs… Il luy a entour icelle ille, plu-sieurs grandes bestez, comme grans beuffz, quelles ont deux dans en la gueulle, comme dans d’olifant, qui vont en la mer. De quelles, y en avoict vne, qui dormoict à terre, à la rive de l’eau, et allâmes o nos barcques, pour la cuydez prandre; mais in-eontinant que fumes auprès d’elle, elle se gecta en la mer. Nous y vîmes paroillement des ours et des renars. Cette ille fut nommée l’ille de Bryon. Aux environ d’icelles illes, y a de grandes marées, qui portent comme suest et norouaist. Je présume miebç que aultrement, à ce que j’ay veu, qu’il luy aict aulcun passaige entre la Terre Neuffve et la terre des Bretons…. A quatre lieues de ladite ille, il luy a la terre ferme à ouaist surouaist, la quelle paroit conme vne ille, avironnée d’isles de sablons. Il luy a vng beau cap, que nommâmes cap du Daulplin, pour ce que c’est le commancement des bonnes terres.

Le XXVIIe dudit moys de juin, nous rangeâmes ladite terre, qui gist est nordest et ouaist surouaist, et semble de loing que se soinct butterolles de sables, pour ce que ce sont ter-res basses et araineuses. Nous ne pûmes allez ny dessandre à i-celles, pour ce que le vent en venoict, et les rangeâmes celluy jour environ quinze lieues.

Le landemain, rangeâmes icelle terre environ X lieues, jusques à vng cap de terre rouge, qui est vng cap rongné, au dedans duquel il y a vne ancze, qui s’abat au nort, et poys sonme… D’icelluy cap de terre et estanc à un aultre cap de terre, y a environ quatre lieues. Ce faict la terre en demy cercle, et tout rangé de sablons, faictz comme vng fossé; par sur lequel et oultre yceluy, y a manière de marestz et estancqz, tant comme Ton peult voirs… Et à cinq lieues dudit cap, y a vne ille au surouaist, qui est moult haulte et pointue, qui par nous ftit nommée Allezay..

L’article complet de Noël Falaise sur “Les Îles-de-la-Madeleine sous le régime français” publier Volume 4, numéro 1, juin 1950 de la “Revue d’histoire de l’Amérique française” peut être accédé du site erudit.org au https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1950-v4-n1-haf3159/801614ar/

Carte de Champlain de 1612 – Î Brion, Îlle. aus Lauguex, I. Ramses (IDML 001 P. 315

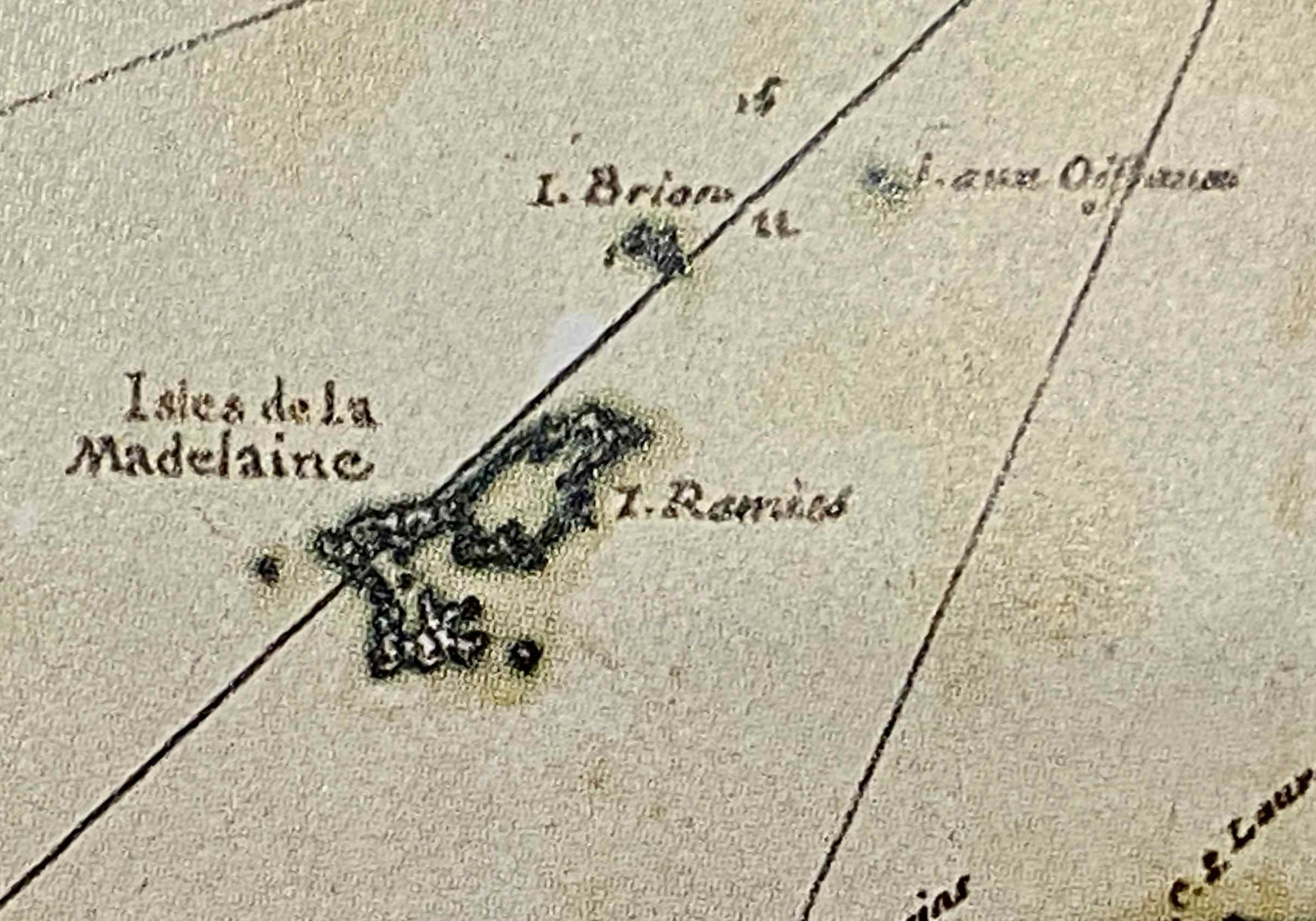

Voici d’autres cartes représentant les îles à travers le temps. Il faut aussi ce rappeler que la cartographie des années 1500 au 1700 en était à leur début.

M. Falaise indique aussi les différents noms qui on été attribuer à travers les temps à l’archipel ainsi certain des noms présent sur certaine carte antique comme suit:

- Jacques Cartier en 1534 – isles Margaulx, ille Bryon, ille Allezay

- Carte de Champlain de 1612 – Î Brion, Îlle. aus Lauguex, I. Ramses (IDML 001 P. 315

- Carte de John Masson de 1616-17 – I. Brion, I. Ramea (IDLM 005 P.45)

- Carte de Champlain de 1632 – Isle Brion, Isle. aus oyseaux, Isle Ramea, La Magdelene (IDLM 006 P. 55 )

- Carte de Nicolas Samson d’Abbeville de 1656 – La Madelain, I. Brion, I. aus oyseaux, Isle Rames,

- Carte de John Thornton de 1673 – Madalan, Masco, Brncon, Ramise (IDML 003 P. 77)

- Carte de Vincenzo Coronelli de 1695 – I. de la Magdelaine, I. aux oiseaux, I. Brion, I. Rameas, I. Martinique, I. Blanche (IDLM 004 P. 48)

- Carte de Bellin’s de 1713 – Isles de la Madelaine, I. aux oiseaux, I. Brion, I. Rames (IDML 007 P. 91)

- Carte de Conrad Tobias Lotter vers 1750 – I. de la Madelaine, I. aux oiseaux, I. Brion, I. Rames, I. de l’Entrée (IDLM 008 P.94)

- Carte de John Mitchell de 1775 – Magdalen Isle, Garnnet or Bird I. Brion I. Ramea I. Entry I. (IDLM 009 P.125)

Section 2.8.3 Petite histoire des Acadiens aux Îles-de-la-Madeleine

Les premiers habitants des Îles-de-la-Madeleine sont en grande partie des Acadiens. Ils viennent de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard) en 1765 comme engagés de Richard Gridley. Celui-ci, un colonel de l’armée britannique devenu seigneur des Îles, ambitionnait de s’enrichir de la chasse aux loups marins ainsi que de la pêche aux homards. Les vingt-deux engagés de 1765, des Boudreau, des Arseneau. des Poirier. des Chiasson, allaient devenir l’instrument de fortune de Gridley.

En 1793, un autre groupe d’Acadiens arrive aux Îles-de-la-Madeleine avec l’abbé Jean Baptiste Allain; ils fuient les lies St-Pierre et Miquelon où deux camps farouchement opposés s’y retrouvent. Les Acadiens, pour la plupart anti-révolutionnaires en raison de leur attachement au clergé catholique, doivent fuir les Îles Françaises où les sympathisants de la Révolution sont en position de force. C’est ainsi qu’arrivent aux Îles-de-la-Madeleine, des Vigneau, des Cyr, des LeBlanc, des Hébert et des Thériault. C’est surtout autour du Havre-Aubert que s’installent ces réfugiés de St-Pierre et Miquelon, pour former ce qui ressemblait déjà à un village au pied des collines de la Demoiselle.

Un système de répression s’est installé aux îles avec Gridley jusqu’en 1787, qui se poursuit avec un autre seigneur du nom d’Isaac Coffin. Celui-ci refuse de reconnaître les prétentions à la propriété des terres des Acadiens et il exige de ceux-ci des redevances élevées pour les terres qu’ils occupent. Ce n’est qu’en 1895, grâce à une loi, que les Acadiens peuvent acheter leurs terres. Ce qu’ils font avec peu d’empressement étant donné leur manque de ressources financières. Ces répressions constantes aux Îles-de-la-Madeleine font que les Acadiens immigrent un peu partout au Québec pour bâtir de nouveaux villages avec peut-être un peu plus de promesse de survie.

Les Acadiens des Îles-de-la-Madeleine s’expatrient vers la Baie Saint-Georges à Terre-Neuve en 1849, vers la Côte-Nord entre 1853 et 1865, vers la Beauce en 1885, à Lac au Saumon dans la Vallée de la Matapédia en 1896, au Saguenay, particulièrement Kénogami (Jonquière depuis 1975) en 1912-13, et finalement dans l’Abitibi / Témiscamingue à l’île Népawa en 1941-42 706

Section 2.9 Carte des lieux significatif de l’Acadie vers les 1700

Les noms sur cette carte sont les noms des lieux vers les 1700.

Section 2.9.1 Noms des lieux d’hier et d’aujourd’hui

Cette section vous indique l’évolution et les différentes épellations des noms des villes et villages pour mieux nous situé tant qu’au lieux mentionner dans ce document. Ceux-ci inclus les noms anglais, français et d’autres langues.203

| Noms d’hier | Aujourd’hui |

|---|---|

| Acadie, Arcadie | Nouvelle-Écosse (NE) – Nova Scotia (NS) |

| Arenas, Île Âponas, Duoron, Îles Margaux, Menquit | Îles de la Madeleine, QC |

| Chebouctou | Halifax, NS |

| Chedabouctou | Guysborough, NS |

| Chinectou, Beaubassin | Amherst, NS |

| Cobequid | Truro, NS |

| Grande-Baie | Plymouth, NS |

| Île Royal | Île du Cap-Breton, NE |

| Île St-Jean | Île de Prince Edouard (PE) – Prince Edward Island (PE) |

| La Héve, La Have, | La Héve, NS |

| Le Coude, La Chapelle, Terre-Rouge | Moncton, NB |

| Nipisiquit | Bathurst, NB |

| Pentagoët | Pénobscot, Maine |

| Petitcoudiac | Hillborough, NB |

| La Petite-Rochelle | Ristigouche, QC – Pointe-à-la-Croix, QC |

| Pisiguit | Windsor, NS |

| Pobomcoup | Pubnico, NS |

| Port-Rossignol | Liverpool, NS |

| Port-Royal | Annapolis Royal, NS |

| Port-Lajoie | Charlottetown, PE |

| St-Charles-les-Mines, Grand-Pré, | Minas Bassin, NS |

| St. Pierre du Nord | St Peter’s Harbour, PE |

Pour de plus amples noms et information sur les noms d’hier et d’aujourd’hui consulté la page «ACADIAN PLACE NAMES» du site : www.acadian-home.org/places-yesterday-today.html

SOURCES

101 Source : https://www.houseofnames.com/cormier-family-crest

102 Source : Votre nom et son histoire – Les noms de famille au Québec, Roland Jacob, 2006, Les Éditions de L’HOMME, page 187

103 Source : http://www.geneanet.org/nom-de-famille/CORMIER

Étymologie – Cormier : Très courant dans l’Ille-et-Vilaine et un peu partout en France, c’est un toponyme désignant un lieu où pousse le sorbier.

104 Source : http://www.suisse-romande.ch/patronymes/patronymes_c.htm

Cormier – Nom populaire du sorbier domestique, du celtique corma, corme ou sorbe, fruit de cet arbre. Le sorbier (latin et provençal sorba ) a laissé le patronyme Sorbière. Le nom romand du sorbier des oiseleurs, timier, explique le nom de famille Timey. (14.11.93)

201 Source : http://cyberacadie.com/index.php?/histoire/L-Origine-du-mot-Acadie.html

202 Source : Histoire Des Acadiens, p.18-19, Bona Arsenault, troisième édition, 2004, Éditions Fides

203 Source : Histoire Des Acadiens, Index des lieux p.479-494, Bona Arsenault, troisième édition, 2004, Éditions Fides

2xx Source : Historical Atlas of Canada, by Derek Hayes, ISBN 0-295-98277-2, P. 118

2xx Source : Champlain – La naissance de l’Amérique Français, par Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, Ed. Septentrion, 2004 , ISBN 2-89448-388-0, P. 315 et 323